Extremwetterereignisse häufen sich. Aber spiegeln die jüngsten Überschwemmungen im Thurgau die Klimakrise wider? Drei Fachleute erklären den starken Regen und hohen Wasserpegel und warnen vor dem, was zukünftig auf Schweizer Gemeinden zukommt.

Während unserer journalistischen Arbeit im Hochwassergebiet fragen uns viele Anwohnende und Reisende immer wieder: Sind die Überschwemmungen Symptome der Klimakrise? Oder ist der hohe Wasserstand doch kein Novum, harmlos im Vergleich zur Herbstflut 1999?

Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, haben wir drei Expertinnen und Experten befragt: Den Klimaphysiker Reto Knutti von der ETH Zürich, der bereits als Leitautor im Weltklimarat wirkte. Die Koordinatorin für Klimafragen im Kanton Thurgau, Sharon Satz. Und den Hydrologen Robert Holzschuh aus dem gleichen Haus.

Inhaltsverzeichnis

- Hat das aktuelle Hochwasser etwas mit der Klimakrise zu tun?

- Wie genau beeinflusst die Klimakrise die Niederschläge im Thurgau?

- Ist die Schneeschmelze ein zusätzlicher Hochwasserfaktor?

- Wird es zukünftig öfter Hochwasserereignisse in der Schweiz geben?

- Wie reagiert die Schweizer Politik bisher auf Hochwasserereignisse?

- Welche Optionen gibt es, um Hochwasserschäden zu reduzieren?

- Wie sehen die Klimaprognosen für die Schweiz generell aus?

Drei Expertinnen und Experten für Klima- und Hochwasserfragen: Der ETH-Klimaphysiker Reto Knutti, die Klimakoordinatorin im Thurgauer Umweltamt, Sharon Satz, und ihr Kollege, der Hydrometrik-Experte Robert Holzschuh. Bilder: zvg

Hat das aktuelle Hochwasser etwas mit der Klimakrise zu tun?

Ja. «Allerdings ist die Kette von hohen Niederschlägen bis hin zu Schäden und Opfern komplex und hat viele Gründe», erklärt ETH-Klimaphysiker Reto Knutti. Er fährt mit dem fort, was alle drei Expertinnen und Experten unisono betonen:

«Es ist völlig klar, dass der Mensch in den Wasserkreislauf eingreift.»

Solche Hochwasser habe es schon immer gegeben, «unabhängig von der Klimaerwärmung», sagt Hydrologe Robert Holzschuh. Er und die Klimakoordinatorin Sharon Satz ergänzen, dass gerade die Herbstflut vor 25 Jahren den Seepegel deutlich höher ansteigen liess als heute:

«1999 war der Pegel über einen halben Meter höher, da sind wir heute weit unter jenem Wert», sagt Satz.

Allerdings entstehen die grössten Schäden an den Spitzen extremer Wetterereignisse, erklärt Knutti. Durch die Klimakrise häuften sich diese intensiven Spitzen, etwa starke Niederschläge. Der Physiker warnt: Selbst in der Ostschweiz, wo Niederschlag abnimmt, nehmen die Extreme und die «Schwankungen zu».

Lokal sei dies eine grosse Herausforderung: Infrastrukturen sind nur bis zu gewissen Schwellen krisenfest. Werden diese Schwellen überschritten, entstehen potenziell immense Schäden.

Wie genau beeinflusst die Klimakrise die Niederschläge im Thurgau?

Das Grundprinzip ist einfach: Wenn die Temperaturen durch den Treibhauseffekt steigen, führt das zu wärmerer Luft. Die kann mehr Feuchtigkeit transportieren; etwa

7 Prozent pro Grad.

Bis sich Wolken vollgesogen haben, sind dann längere regenlose Phasen möglich, erklärt Satz. Aber: Sie «entladen dann im Ereignisfall mehr Niederschlag, was dann auch zu mehr Überschwemmungen führen kann», ergänzt sie. Diese Tendenzen setzten sich in Zukunft fort.

Ist die Schneeschmelze ein zusätzlicher Hochwasserfaktor?

Ja. Bereits heute seien die Gletscher im Bodensee-Einzugsgebiet «stark abgeschmolzen», beobachtet Holzschuh. Hinzu komme, dass der Schnee mit steigenden Temperaturen schon im Mai abtaut, während dies früher erst im Hochsommer passierte. Vermutlich hat auch die frühe Schneeschmelze zum derzeit hohen Wasserstand beigetragen, wenn Schneeschmelze und starker Niederschlag zusammenfallen.

Wird es zukünftig öfter Hochwasserereignisse in der Schweiz geben?

Ja, sagt Knutti:

«Wenn sich alles andere nicht wesentlich ändert, werden intensivere Starkniederschläge wegen des Klimawandels zu einer Zunahme von Hochwasserereignissen führen.»

Wie hoch der Schaden dann ausfällt, beantwortet der Klimaphysiker in einem Linkedin-Post mit einer Rechnung: «Risiko = Häufigkeit × Exposition × Verwundbarkeit». Die Häufigkeit von Starkniederschlägen nehme zu. Die Exposition meist auch, weil Menschen immer mehr bauen.

Die Verwundbarkeit allerdings nimmt durch den Schweizer Hochwasserschutz ab, schreibt Knutti. Im Gespräch lobt er, dass man hierzulande nicht überall baut und daran gewöhnt ist, «dass mal was runterkommt». Generell sei die Schweiz gut aufgestellt: Gefahrenkarten, eine gute Raumplanung und Lawinenverbauungen schützten Menschenleben.

In Kreuzlingen am 1. Juli.

Knutti weiss, dass dies nicht für alle Nachbarländer der Schweiz gilt. 2018 haben die Verantwortlichen in Deutschland Hochwasserschutzprojekte eingestampft – drei Jahre vor der Flutkatastrophe im Ahrtal; sechs Jahre vor dem Hochwasser in Süddeutschland in diesem Jahr.

Wie reagiert die Schweizer Politik bisher auf Hochwasserereignisse?

Hohe Pegelstände und ihre Schäden hängen also davon ab, wie der Mensch baut und politisch entscheidet. Knutti sagt:

«Es kommt günstiger, wenn man sich schützt, als wenn man’s nicht tut. Aber einen Schutzdamm zu bauen, ist nicht so spannend wie ein Fussballstadion.»

Knutti fährt fort: Schweizerinnen und Schweizer wissen, dass «ein Franken in der Naturgefahrenprävention mehr als einen Franken an Schaden vermeidet». Wie überall auch, fehlt es in der Schweiz nicht an Informationen, sondern an Taten. Die Politik sei «manchmal etwas kurzfristig unterwegs». Zu oft zaudert sie, Geld zu investieren, das dann erst 2040 wirkt, kritisiert der Physikprofessor. Er müsse deswegen immer wieder erklären, welche Chancen Klimaschutz eröffne. Denn:

«Man motiviert die Menschen nicht mit Weltuntergangsszenarien. Man motiviert sie am besten mit Lösungen, die die Welt spannender machen können.»

Welche Optionen gibt es, um Hochwasserschäden zu reduzieren?

Hochwasserspitzen kann man abdämpfen, so lautet die Kernbotschaft Knuttis: «Wenn man mit Freiflächen den Flüssen mehr Raum gibt, mit Entlastungsstollen arbeitet, Pegel reguliert.» Aber auch mit verbesserten Wetterprognosen und -warnungen könne man Risiken senken. Bis heute zahlt sich das in der Schweiz aus, weil es äusserst selten menschliche Opfer durch Extremwetter gibt. Die Klimaprognosen für die Schweiz zeigen jedoch, dass das bisher Getane zukünftig nicht ausreichen wird.

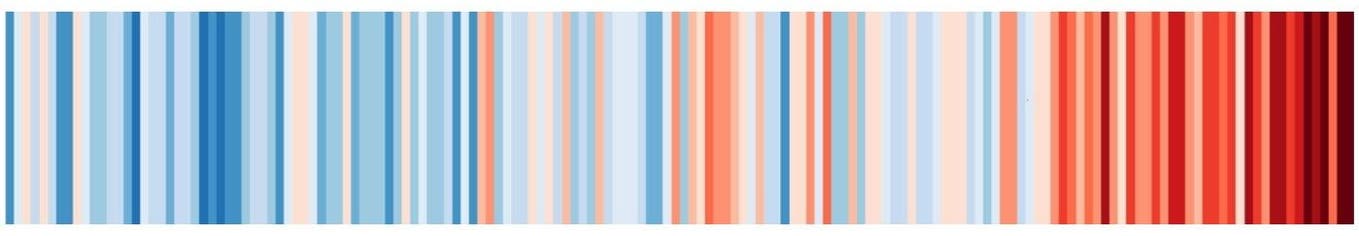

Wie sehen die Klimaprognosen für die Schweiz generell aus?

Satz warnt, dass die Schweiz von zwei Seiten klimatisch geprägt und verändert wird: Aus Nordeuropa kommen «immer häufigere und kräftigere Starkniederschläge». In Südeuropa nehmen hingegen Hitze- und Trockenperioden zu: «Das zeigt sich auch im Thurgau», sagt sie.

Die globale Durchschnittstemperatur ist heute bereits 1,3 Grad höher als in vorindustriellen Zeiten. In der Schweiz stieg die Temperatur sogar um

2,8 Grad: «Die Schweiz und der Thurgau sind somit mehr als doppelt so stark vom Klimawandel betroffen wie der globale Durchschnitt», sagt Satz.

Klimamodelle zeigen, dass die Temperatur hierzulande bis 2060 nochmals um 2,3 Grad steigen könnte. Satz ist alarmiert: «Das wäre dann 5,1 Grad höher als in der vorindustriellen Zeit.»