Vor 50 Jahren rottete der Mensch den Bodenseekilch aus. Andere Fischarten überlebten, doch das Ökosystem schien am Ende. Nur dank strenger Schutzmassnahmen erholte sich der Bodensee. Nun aber droht eine neue Gefahr: die Klimakrise.

Wenn die Hitze drückt, zieht es Menschen an das Bodenseeufer. Sie tun das, was der Bodenseekilch jahrhundertelang tat: Sie fliehen ins Nass – je tiefer der See, desto kühler und besser.

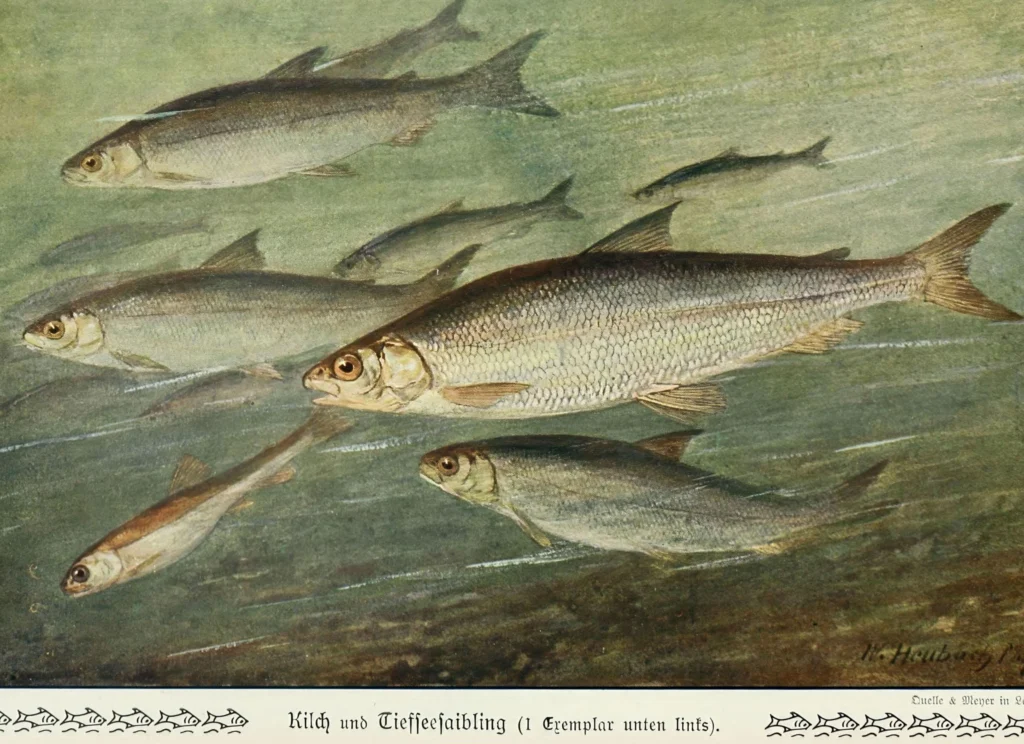

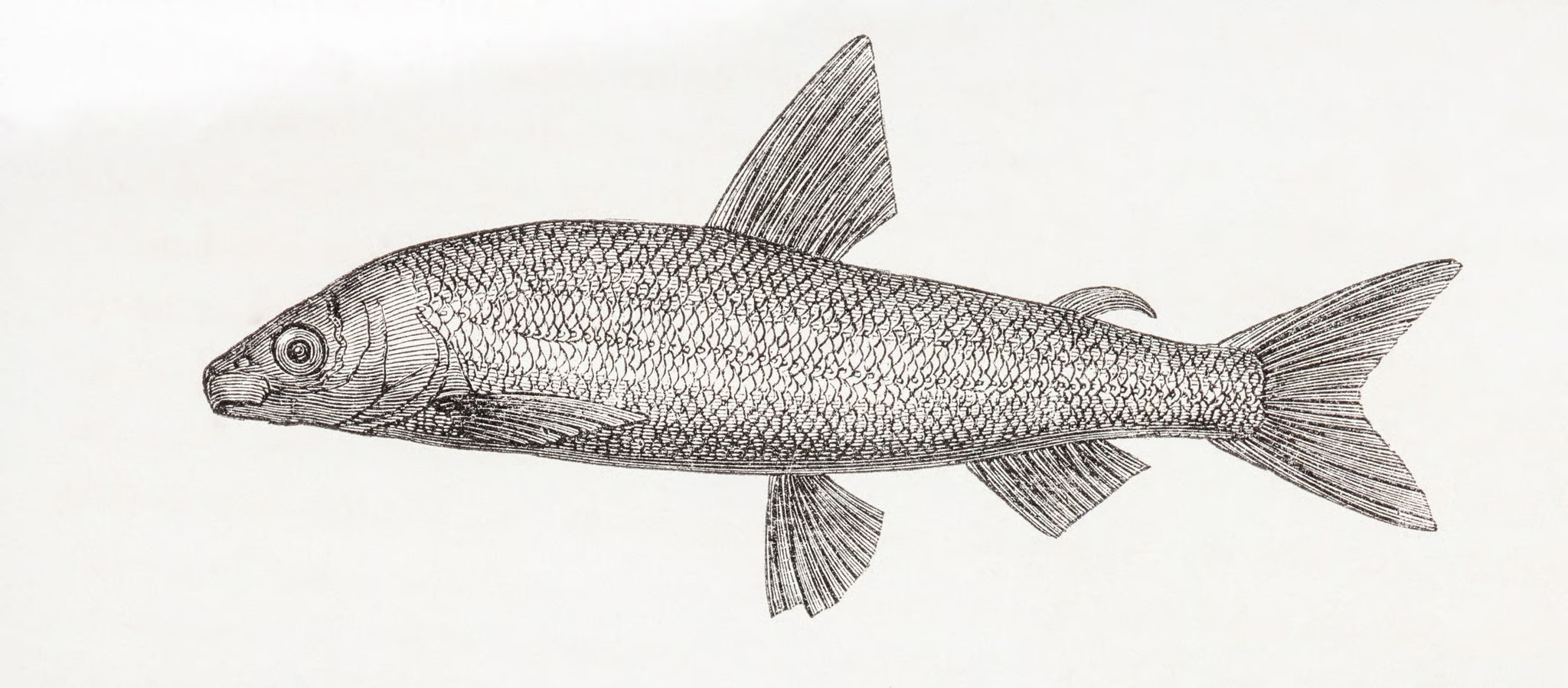

Der Bodenseekilch herrschte über die Tiefe, 140 Meter unter der Oberfläche. Er liebte Temperaturen um 4 Grad und sauerstoffreiches Wasser. Der Kilch brachte es auf eine Länge von 30 Zentimetern. Mit seiner Schnauze stocherte er auf dem Grund nach Laich, Muscheln und Schnecken. Ging es dem Fisch gut, ging es dem See gut.

Nach dem Ablaichen zogen sich Kilche in dunkle Zonen zurück. Ihre Eier hafteten am Grund, wo sie drei Monate reiften – vorausgesetzt, es gab genug Sauerstoff. Seit Jahrzehnten laicht der Bodenseekilch aber nicht mehr. Vor 50 Jahren verschwand er.

«Der Kilch hat es nicht geschafft», sagt Alexander Brinker. Der Biologe leitet die Fischereiforschungsstelle in Langenargen am deutschen Bodenseeufer. Brinkers Team habe jahrelang intensiv gesucht, doch der Fisch bleibt verschollen. Die Weltnaturschutzunion listet den Kilch auf ihrer Roten Liste als «ausgestorben».

Die Algen blühen, die Fische sterben: Was man daraus lernen kann

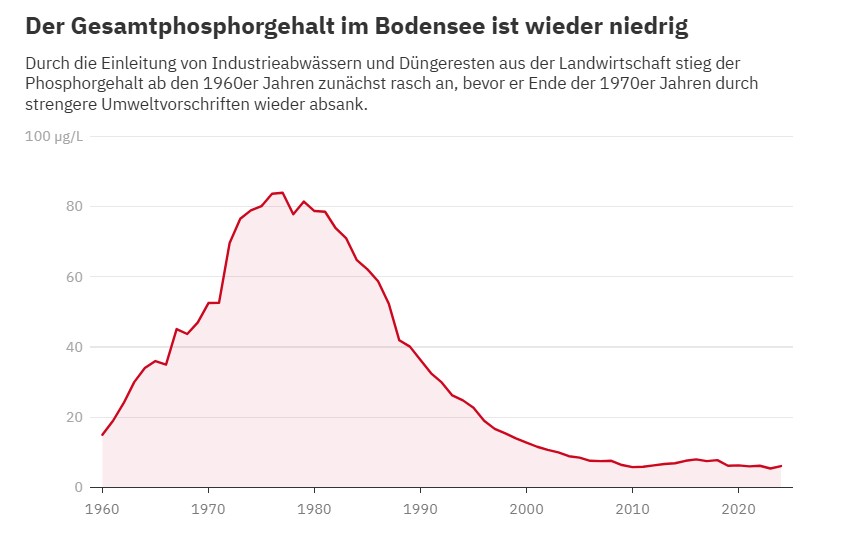

Abwässer brachten in den 1960er und 1970er Jahren Düngemittel und Phosphate aus Waschmitteln in den See. Die Phosphatkonzentration stieg von 5 auf 90 Milligramm pro Kubikmeter Wasser. Algen blühten auf, starben ab und verschlammten den Grund. Die Algenblüte entzog dem Kilch im Tiefenwasser den Sauerstoff, und seine Eier verkümmerten. Die Tiefenzone, ein kleines Ökosystem im grossen Lebensraum Bodensee, entwickelte sich zur lebensfeindlichen Zone.

Auch die Fischerei schwächte den Kilch. Dabei war er wegen seiner Lebensweise schwer zu fangen: Aus grosser Tiefe herausgezogen, platzte ihm der Bauch – ein Anblick, der Käuferinnen und Käufer abschreckte.

Eine Fischart taucht wieder auf

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Der Bau von Kläranlagen und ein strengeres Schweizer Gewässerschutzgesetz reduzierten die Phosphat- und Nährstoffabflüsse. Heute bewerten das St.Galler und das Thurgauer Umweltamt die Wasserqualität im Bodensee als «sehr gut».

40 Jahre galt auch der Tiefseesaibling als verschwunden, bis Forscher 2014 wieder Exemplare fanden. «Für uns war das wie Weihnachten und Ostern zusammen – ein kleines Wunder», sagt Brinker. Seitdem entdecken sie immer mehr Tiefseesaiblinge. Warum sie überdauerten, die Kilche aber nicht, weiss niemand. «Für ihr Überleben tragen wir eine besondere Verantwortung, da sie weltweit nur im Bodensee vorkommen», sagt Brinker.

Regelmässig bewertet sein Forschungsteam den See fischökologisch. Er sagt: «Noch ist die Artenvielfalt mit allein 30 verschiedenen Fischarten sehr hoch.» Um die EU-Richtlinie intakter Oberflächengewässer zu erfüllen, untersuchen Forschende drei weitere ökologische Komponenten. Insgesamt sieht Brinker den See in einem guten Zustand. Noch.

Die Klimakrise könnte das System kippen

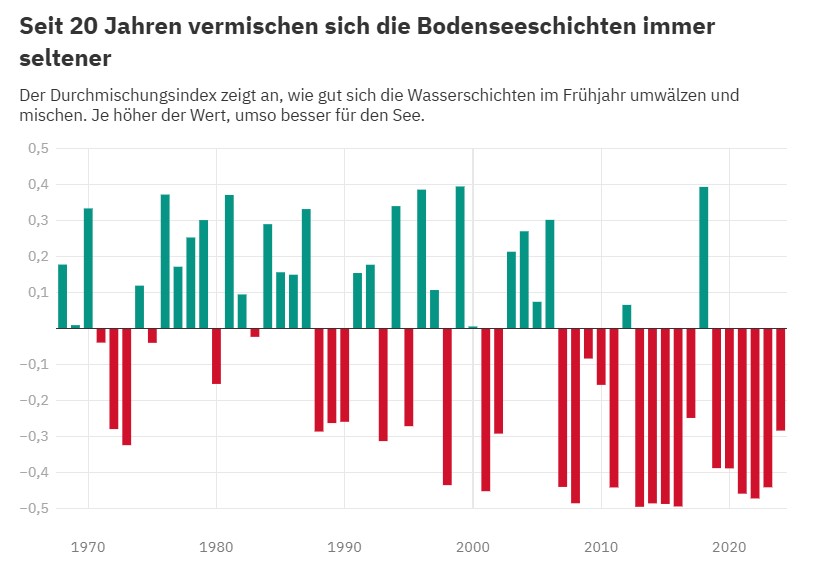

Bislang habe der See Klimaextreme gepuffert und sich als widerstandsfähig erwiesen. Doch Brinker warnt: Die Klimakrise bedroht auch den Tiefseesaibling. Steigen die Temperaturen weiter, mischen sich die Wasserschichten seltener. Sauerstoff gelangt bereits heute kaum noch in die Tiefe. Vor dem Hintergrund aktueller Klimaszenarien am Bodensee befürchtet er, «dem Artensterben nur noch zuschauen zu können». Brinker sagt:

«Stoppen wir den Klimawandel nicht, bekommen wir die gleichen Probleme mit der Sauerstoffarmut wie vor 50 Jahren.»

Und dann könnte der Tiefseesaibling gänzlich verschwinden. Und auch die einzige Dorschart im Süsswasser, die Trüsche, der das Wasser zu warm wird. Oder die Seeforelle, die keine Zuflüsse findet, um auf höheren Lagen zu laichen, weil Bauwerke ihr den Weg versperren.

Auch die Felchen sind in Gefahr. Der invasive Stichling könnte den drei verbliebenen Felchenarten das Leben schwer machen. Und Kormorane haben es besonders auf die Speisefische abgesehen. In den Tiefenzonen könnten andere invasive Arten übernehmen, mit unkontrollierbaren Folgen. «Es brennt an vielen Orten», sagt Brinker.

Der Bodensee ist undurchsichtig und ein Zukunftslabor

Der Biologe bezeichnet den Bodensee als «eines der bestuntersuchten Gewässer der Welt». Dennoch wisse man kaum etwas über ihn, auch weil er «an den meisten Stellen wesentlich tiefer ist als die Nordsee».

Ein Beispiel: Der Wels ist ein Bodensee-Ureinwohner. Früher fingen Fischer ein paar hundert Kilogramm. Heute sind es Tonnen. Warum es diese Dynamik an der Nahrungsspitze gibt, sei eines der vielen Geheimnisse, die der Bodensee birgt. Brinker sagt: «Wir müssen zugeben: Wir laufen vielen Veränderungen hinterher.» Der Bodensee ist ein Mysterium.

Sogar vermeintlich einfache Fragen, was die Larven der drei bestehenden Felchenarten fressen und wohin sie wandern, geben Rätsel auf. Heute helfen moderne Molekulartechniken, die Larven zu unterscheiden. Brinkers Team führte dreimal hintereinander eine «See-Inventur» durch, bei der die Forschenden 250 Meter tief fischten.

Der lokale Umweltschutz wirkt

1970 schrieb der «Spiegel» über die «glanzlose Bouillon, das rot-braun gefärbte Wasser» des Bodensees. Der St.Galler Apotheker Hans Stehle mobilisierte damals in 62 Seegemeinden die grösste Reinigungsaktion Europas. Stehle schätzte den Ertrag auf mehrere tausend Tonnen Tang, Schlick und Dreck. Der Spiegel beschrieb das als «Versuch, einen Krebskranken im fortgeschrittenen Stadium durch ein Make-up zu verschönern». Ein Gewässerkundler prophezeite: «In fünf bis zehn Jahren wird der Bodensee ein totes Gewässer sein.»

Doch er lag falsch. Der Bodensee kippte nicht. Das zeigt: Spannen verschiedene Akteure wie Fischerinnen, Bauern, Umweltschutzorganisationen und Kommunen grenzübergreifend zusammen, können sie etwas bewegen.

Dafür braucht es das Wissen darüber, was im See passiert. Fischerei, Landwirtschaft und Umweltschutz können dann handeln und Wiederaufzuchtprogramme entwickeln, Schutzzonen einrichten und Schonzeiten anpassen. Lokal fruchten diese Massnahmen. So finde Brinkers Team immer mehr Felcheneier und -larven – möglicherweise wirkt das dreijährige Fangverbot für Felchen.

Ein weiteres Erfolgsbeispiel: Im vom Klimawandel erwärmten Wasser befällt ein Parasit viele Lachsfische wie den Tiefseesaibling oder die Bachforelle, der ihre Nieren angreift. Brinkers Team habe die Fische im kalten Wasser der Krankheit ausgesetzt. Dort konnten sie eine Abwehr aufbauen, die sie später im Gewässer schützte. Brinker sagt: «Die angewandte Forschung kann wirksame Lösungen entwickeln.»

Die Klimakrise wirkt aber ungleich heftiger als die Überdüngung vor 50 Jahren. «Manchmal fühlt sich unsere Arbeit wegen des Klimawandels trotzdem an, wie der Kampf gegen Windmühlen», sagt Brinker.