Mit 18 Jahren rettete er das wimmelnde Leben in einer Aadorfer Kiesgrube, heute schützt er das Seebachtal: Humbert Entress. Der Jurist und Gründer der Stiftung Seebachtal zeigt, wie Umweltschutz im Thurgau gelingen kann. Eine Anleitung in 10 Schritten.

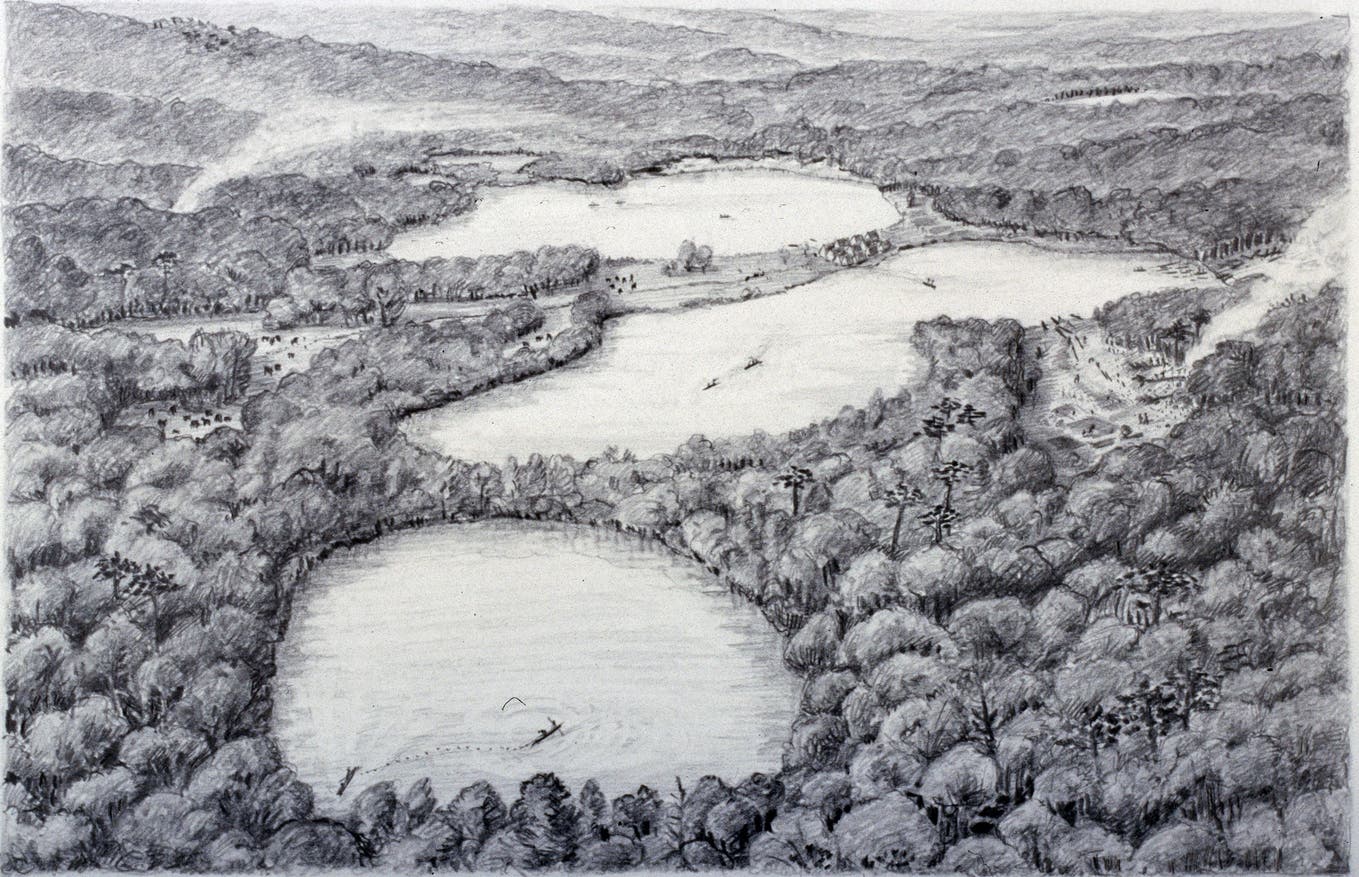

Humbert Entress überblickt von einer Anhöhe den Nussbaumersee: «Man fühlt sich gleich wohl hier», sagt er und lächelt: «Ich glaube, Landschaft kann glücklich machen.» Er weiss: Das war nicht immer so.

Der Krieg verhindert den Umweltschutz – früher und heute

Im 2. Weltkrieg stiess die Schweizer Eigenversorgung an ihre Grenzen. Die «Anbauschlacht» begann: Zuckerrübenfelder verdrängten die relativ unproduktiven Streueflächen. Der Wasserspiegel im Seebachtal wurde um 1,80 Meter heruntergesetzt. Das habe aus zweierlei Gründen fatale Folgen für die Natur gehabt, erklärt Entress.

Zunächst wandelten sich Flachuferseen zu Steiluferseen und wertvolle Lebensräume gingen verloren. Danach war das Moor zunehmend Sauerstoff ausgeliefert, zersetzte sich und floss nährstoffreich in die drei Seen. In der Folge litten diese unter einem «brutalen Sauerstoffmangel. Fische, Aale und Krebse starben», sagt Entress.

1. Schritt: Antriebswut entwickeln, Wirkmacht spüren

Dieses Sterben spornte ihn an, etwas zu verändern. Seit 34 Jahren investiert er sich nun schon im Seebachtal: «Das war Liebe auf den ersten Blick.» Seine Naturschutzkarriere reicht sogar weiter zurück, als er vor einem halben Jahrhundert bedrohte Amphibien in einer Kiesgrube rettete. Das sei der Punkt gewesen, an dem er gemerkt habe: «Man kann etwas erreichen.»

In den 1980er-Jahren, als Entress Pro Natura vorstand, habe er dann immer wieder Hinweise bekommen, «dass es dem Seebachtal schlecht geht und die Wasserqualität hundsmiserabel ist». Irgendwann konnte es Pro Natura nicht mehr hinnehmen, dass weitere Flächen «misshandelt» werden.

2. Schritt: Gemeinsam Kräfte bündeln

1991 starteten Naturschützer eine ‹Petition zur Rettung des Seebachtals›. Die Initiative sollte die erfolgreichste Petition in der Thurgauer Geschichte werden: «17’000 Unterschriften in zweieinhalb Monaten – das hat den Regierungsrat beeindruckt.» Bald verpuffte jedoch der Petitionserfolg.

«Übermütig» habe er deswegen mit Gleichgesinnten eine Stiftung gegründet, sagt Entress, mit 70’000 Franken Starthilfe. Die Gründerväter und -mütter setzten sich zum Ziel, das Seebachtal wieder in ein Flachmoor zu verwandeln. Bis heute weiss Entress zahlreiche helfende Hände um sich:

«Ich bin einer von vielen. Die Stiftung hat 600 Mitglieder, der Stiftungsrat 12. Hinzu kommen die Pflegekommission, Försterinnen, Landwirte – es braucht von allen Seiten viel guten Willen.»

3. Land erwerben, Land umlegen – freiwillig

Bevor die Stiftung waltete, litt der Boden unter einer «Intensivlandwirtschaft bis direkt an den Seen dran», moniert Entress. Auf dem Weg zum Moor wollte die Stiftung deshalb einen «möglichst breiten Gürtel rundherum» legen. Und dann klopfte auch noch das Glück an: Ein kanadischer Landwirt, der den Riethof führte, verkaufte seinen Hof an die Stiftung.

Seine 27 Hektaren wurden zu einem wertvollen Tauschobjekt. Entress und Co. bedienten sich am Kniff der Landumlegung, nach dem Motto: «Ich gebe dir mein landwirtschaftlich gutes Land fern von den Seen und du mir deins in Ufernähe.»

4. Brücken schlagen zu den Landwirten

In der Folge hob die Stiftung erste Tümpel aus, schürfte bis zu 30 Zentimeter nährstoffreichen Boden ab und siehe da: «Mächtig kam der Laubfrosch wieder – ein grosses faunistisches Glück», sagt Entress. Ab dem Moment wussten er und seine Mitstreiter: Hier entsteht ein von diversem Leben quakendes Amphibienschutzgebiet nationaler Bedeutung.

Die Skepsis der Landwirte blieb jedoch. Entress war gewarnt: Bei der Petition 1991 habe er Morddrohungen bekommen, weil einige Bauern Existenzängste plagten. Deswegen müsse stets das Prinzip der Freiwilligkeit herrschen: «Niemand muss sein Land verkaufen.» Über die Zeit wurden Landwirte im Seebachtal zu «idealen Partnern»:

«Sie und ihre Ahnen bewirtschaften die Böden seit Jahrhunderten. Viele waren vielleicht nicht begeistert, aber haben überzeugt mitgemacht.»

5. Zielgerichtet einem «Polarstern» folgen

Stets soll die Stiftungsarbeit daran erinnern, wie es früher einmal im Seebachtal war. 8000 Jahre lang besiedelten Menschen eine reiche Gletscherlandschaft. Früher mäanderte die Thur. Tümpel, Sandbänke und Hinterläufe boten reichen Lebensraum. Vergisst man dies, so nennt man das in der Wissenschaft shifting baseline syndrome. Entress sagt:

«Ich weiss, wie es früher war – und betrauere das. Rund um die Seen war ein Flachmoor. Die frühen Bewohner haben dort Torf gestochen und nachhaltig mit dem Moor gelebt.»

«Aber all dies haben wir zerstört, diese Räume gibt’s nicht mehr», sagt Entress. Die Stiftungsarbeit sei ein verzweifelter Versuch, wieder dauerhaft eine «stabile Pflanzengesellschaft» durch das Moor zu schaffen. Glückt dies, könne man Zerstörung rückgängig machen.

6. Diverses Wissen versammeln

Dafür musste die Stiftung als Wissensplattform dienen, denn «Naturschutz ist nicht nur etwas für Naturschützer und -liebhaber». Und wieder stand das Glück vor der Tür, verkörpert von ETH-Professor Frank Klötzli.

Der Moorexperte begann, «das Seebachtal zu lieben», erzählt Entress, und «stellte immer wieder seine Studenten und Assistenten bereit». Klötzli bewarb das Tal als womöglich europaweit grösstes Revitalisierungsprojekt. Noch vor seinem Tod vor vier Jahren habe Klötzli erklärt, dass es 70 Jahre dauere, ein Flachmoor wiederzubeleben.

7. Experimente wagen – auch finanziell

Die Stiftung Seebachtal zeichnet sich ausserdem dadurch aus, dass sie experimentiert. Einiges gelingt: Vor Entress’ Füssen grasen die Hochlandrinder, die auch eingewanderte Pflanzen fressen. Man findet im Seebachtal ausserdem «das einzige Wildnis-Totalreservat im Thurgau», sagt Entress:

«Das ist ultrainteressant und dynamisch, und jeder muss dem Drang widerstehen, zu intervenieren.»

Finanziell ging die Stiftung insbesondere in den 90er-Jahren ins Risiko: «Als wir unseren ersten Hof für 1,9 Millionen Franken kaufen konnten, haben wir uns total verschuldet.» Das «gute Polster», das über viele Jahre dazukam, sei nun komplett abgeschmolzen. Entress sagt: «Wir sind ja keine Bank, und das freut mich total, dass wir das Geld so gut anlegen konnten.»

8. Aufmerksam für neues Leben sein

Auch immer mehr Zugvögel nutzen die drei Seen als Zwischenstopp auf ihren langen Reisen. Aufmerksam für ihre Bedürfnisse und die der Insekten und Frösche zu sein, sei den Menschen eigen, sagt Entress. Eigentlich.

Vielleicht müssen viele diese Neugierde neu lernen, denn: «Wir Menschen sind nur das zu schützen bereit, was wir kennen und lieben.» Weil der Thurgau zwar vielerorts im grünen Mantel erscheine, jedoch «im Naturschutz schlecht aufgestellt» sei, versucht die Stiftung gezielt, bedrohte Arten zu schützen.

9. Den Wandel erklären

Der Wandel, den die Stiftung im Tal anstösst, sieht nicht immer schön aus. Bei dem Hochwasser seien die Birken «buchstäblich ersoffen». Die Stiftung habe daraufhin entschieden, sie für neue Biotope stehen zu lassen. Entress betont:

«Das hat uns auch Kritik eingebracht, aber wir bauen hier nicht nur eine Kulisse.»

Den Stiftungsgründer freut es, wenn sich die Massnahmen in die Landschaft unbemerkt einfügen: «Die, die das erste Mal im Seebachtal sind, merken oft nicht, was für Mühen in ihm stecken – das freut mich!»

10. Demütig bleiben

34 Jahre Umweltschutz im Seebachtal machen Entress vor allem eines: demütig. «Die Natur kann man nicht zerstören», sagt er, «man kann sie nur schwächen. Am Ende wird sie überleben, nicht der Mensch.» Die Stiftung leiste nur ein wenig Hilfe. Letztlich müsse jede Pflanze selber wachsen.

Entress steht auf einer Anhöhe über dem Nussbaumersee:

«Ich sage es unumwunden: Das ist mein Lebenswerk. Was Besseres werde ich nicht hinkriegen in meinem Leben.»